「moroha 亡くなった理由」と検索されることが増えている背景には、活動休止の発表やそれに伴う誤解が大きく影響していると考えられます。

実際に亡くなったという事実はなく、音楽の中に込められた死生観やライブパフォーマンスの過激さが、誤解や噂を生み出す要因となっているようです。

本記事では、moroha亡くなった理由とされる情報の真偽を整理するとともに、活動休止の正式な発表内容や背景、そして二人が語った本音に迫ります。

また、morohaがあえて解散ではなく活動休止を選んだ理由や、ギターのみの構成がもたらした表現の限界、さらに歌詞に滲んでいた伏線などについても詳しく解説していきます。

フェス出禁と噂された事件の真相や、知恵袋で拡散された情報の検証、ネット上の誤解についても丁寧に取り上げ、morohaという表現者の本質に迫ります。

ネクターなどの最新曲に込められた想いや、イライラすると言われる声の背景、ラップじゃないと言われる理由とその誤解にも注目しながら、morohaの魅力を掘り下げていきます。

海外での反応と評価の違いや、ライブでの姿勢と伝説と語られるパフォーマンスの裏側にも触れながら、morohaという存在がなぜ多くの人に強く支持されるのかを明らかにしていきます。

morohaが亡くなった理由とは?活動休止とその真相を徹底解説

- 亡くなった理由の真相

- 活動休止の正式発表内容と背景とは

- 活動休止理由を語ったメンバーの本音

- 解散理由と「休止」を選んだ意味

- ukギターの表現限界がもたらした葛藤

- アフロが語る“共に止まる”という選択

- 歌詞に見える活動休止への伏線?

亡くなった理由の真相

結論から言うと、MOROHAが「亡くなった」とされる事実はありません。ただし、この言葉がインターネット上で検索される背景には、活動休止という大きな動きや、楽曲の内容から生まれた誤解や憶測が影響していると考えられます。

その理由のひとつとして、2024年12月に発表されたMOROHAの活動休止があります。グループの急な発表に加え、楽曲やMCアフロさんの発言には死生観に関する深い表現も多く見られ、それらが「亡くなった」という言葉と結びついてしまった可能性があります。また、MOROHAの楽曲には「六文銭」や「命の不始末」といった、死や終わりを連想させるタイトルや歌詞が存在し、特定の人物への追悼と感じられる表現も含まれていたことから、ファンの間では「誰かが亡くなったのではないか」という憶測が一部で広がりました。

例えば「六文銭」は、歌詞の内容から三途の川の渡し賃をモチーフにしており、聴き手によっては「実在の人物の死を扱っているのでは」と受け取られる作品です。さらにインタビューでアフロさんは「誰に向けた曲かは言わない」と語っており、その神秘性がかえってファンの憶測を深めた形となっています。

活動休止の正式発表内容と背景とは

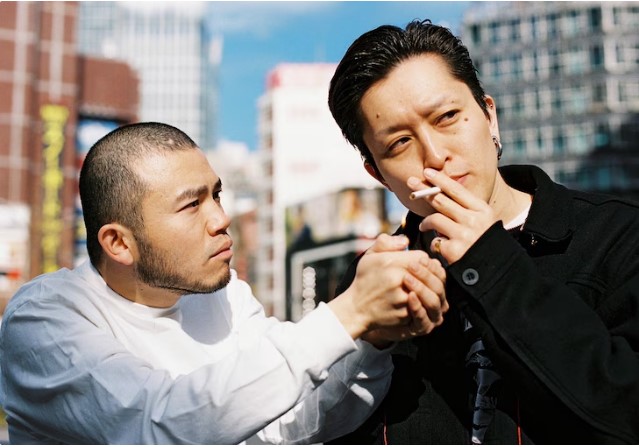

出典:音楽ナタリー

MOROHAの活動休止は、2024年12月21日に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで開催されたワンマンライブ「MOROHA 単独ツアー 2024」最終公演で正式に発表されました。この場でメンバーのUKさんがライブの終盤にマイクを握り、観客に向けて活動休止を宣言しました。

その理由として語られたのは、UKさん自身が「新しい曲を作るうえで引き出しを使い切ってしまった」というものでした。この言葉からは、創作活動に対する限界や、彼自身の音楽的な燃焼感が伝わってきます。それに対してMCアフロさんも「それがすごく嬉しかった」と語り、「お前が休んでいる間、俺1人で続けようかと思った」としながらも、UKさんが「それは嫌だ」と返したことで、彼自身も「じゃあ一緒に止めよう」と決断したと説明しています。

MOROHAは2008年に結成されて以来、ギターのUKさんとMCアフロさんの2人による最小構成のスタイルを貫いてきました。14年間にわたってライブや楽曲制作を精力的に行ってきたなかで、2人の関係性や表現のバランスを非常に大切にしていたことがわかります。特にUKさんのギタースタイルは、アフロさんのラップに対して非常に緻密で個性的なアプローチを見せており、そのバランス感がMOROHAというグループを唯一無二の存在にしていました。

また、活動休止の発表の場では「然るべきタイミングで皆さんに胸を張って会いたい」「これは終わりなのか、終わりではないのか、僕たちにもわかりません」という意味深なコメントも残されており、再始動の可能性を完全には否定していません。

このように、MOROHAの活動休止は、単なる疲労や売上不振ではなく、創作上の限界や互いの信頼関係から導き出された選択であり、それが彼ららしい誠実な姿勢として多くのファンに受け入れられているのです。

活動休止理由を語ったメンバーの本音

MOROHAの活動休止について、メンバーが語った言葉には、表面的な理由以上に深い想いが込められていました。結論として、彼らの活動休止は、単なる疲労やトラブルではなく、音楽表現に対する誠実さと仲間への思いやりから生まれた決断です。

活動休止が発表されたのは2024年12月21日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで行われたツアー最終公演の終盤でした。UKさんが「新しい曲を作るうえで引き出しを使い切ってしまった」と語り、これが休止のきっかけであることが明かされました。創作力の枯渇とも取れるこの言葉は、単なるスランプではなく、UKさんが自らの音楽に対してどれだけ本気で向き合ってきたかを物語っています。

アフロさんもステージ上でその経緯を丁寧に語り、「お前が休んでる間、俺1人で続けようかと思ったら、『それは嫌だ』って言われて、すごく嬉しかった」と明かしました。その言葉には、2人の絆の深さと、UKさんの「MOROHAは2人でMOROHA」という信念がにじみ出ています。アフロさん自身も「それがすごく嬉しかったから、俺も一緒に止めようと思いました」と語り、UKさんの苦悩に寄り添いながら共に決断を下したことがうかがえます。

表面的な言葉の裏には、クリエイティブな限界と、それに真正面から向き合おうとする真摯な姿勢、そしてパートナーへの深い信頼と愛情が隠されています。MOROHAの活動休止は、2人が互いを思いやりながら、最良の形で歩みを止めるという選択だったのです。

解散理由と「休止」を選んだ意味

MOROHAが「解散」ではなく「活動休止」という言葉を選んだ背景には、現在だけでなく未来への希望と可能性が込められています。彼らにとって活動の一時停止は終わりを意味するものではなく、再出発に向けた準備期間という意味合いが強く込められているのです。

ステージ上でUKさんは、「これは終わりなのか、終わりではないのか、僕たちにもわかりません」と語っています。この発言からは、自分たちの進む道を完全に閉ざすわけではないという意志が読み取れます。明確に「解散します」と言わなかったのは、未来への余白を残したかったからに他なりません。

また、MOROHAは2人組という極限まで削ぎ落とした構成で活動しており、その分、互いの存在がグループにおける比重の大部分を占めています。アフロさんは、活動休止の理由を話す中で「UKが嫌だって言ったから、俺も一緒に止めようと思った」と語っており、その発言にはMOROHAという存在が1人では成立しないという信念が感じられます。だからこそ「解散」という一方的な終わり方ではなく、「一緒に立ち止まる」という道を選んだのでしょう。

さらに、彼らは音楽活動を通じて常に「生きること」「選ぶこと」「向き合うこと」といった深いテーマに取り組んできました。そんな2人が、これから先の人生でまた何かを表現したいと感じた時、MOROHAという形でそれを届ける可能性を残したいという想いが、「休止」という選択に繋がっていると考えられます。

「今は立ち止まるべきとき」。MOROHAは、そんな静かな決意を胸に、幕を引くのではなく、ただ一度、深呼吸を選んだのです。

ukギターの表現限界がもたらした葛藤

MOROHAの活動休止の裏側には、ギター担当のUKさんが感じていた表現の限界と、それに伴う深い葛藤が存在していました。結論として、UKさんの内面にある「創作の引き出しを使い切った」という実感が、MOROHAというユニット全体の歩みを一時止める大きな要因となったのです。

この言葉が発せられたのは、2024年12月21日に行われた東京・恵比寿ザ・ガーデンホールでのワンマンライブの終盤。観客に向けてUKさんは「理由はシンプルだからこそ伝えきれないことがたくさんあります」と前置きしながら、「新しい曲を作るうえで引き出しを使い切ってしまった」と語りました。

MOROHAの音楽は、MCアフロさんの言葉とUKさんのギターのみという極めてミニマルな構成で成り立っています。そのため、ギターの表現には常に高い創造性と即興性、そして独自性が求められてきました。UKさんは以前のインタビューでも、「アコースティックギターが一番嫌いだった」と話しつつも、あえてその道を選び、「アコギでUKをやることに意味がある」と語っていました。彼は常に限界を押し広げるような挑戦を重ねてきたのです。

しかし、そんなUKさんだからこそ、自己表現の飽和を感じる瞬間が訪れたとき、それを無視して続けることができなかったのではないでしょうか。「音楽理論よりもグルーヴ感が大事」「クリックは使わない」と語るように、彼のスタイルは感覚と直感を頼りにした極限の表現です。だからこそ、自らの中に新たな何かを生み出す余白がないと感じたとき、その事実に誠実に向き合う必要があったのです。

MOROHAは、UKさんのギターがなければ成立しないユニットです。その重圧と誇りが交錯する中で、限界を口にすることは、並大抵の覚悟ではなかったはずです。そしてその一言が、活動休止という決断を導いた最大のきっかけとなりました。

アフロが語る“共に止まる”という選択

活動休止の決断において、もう一人のメンバーであるMCアフロさんが語った「共に止まる」という選択は、MOROHAという存在の本質を表していると言えるでしょう。結論として、アフロさんは「音楽を続けるかどうか」ではなく、「誰と音楽を続けるのか」を重視した上での選択をしたのです。

アフロさんがライブで語ったのは、UKさんから「引き出しを使い切ってしまった」と告げられたときの出来事でした。彼は「じゃあ、お前が休んでいる間に俺一人で続けようかなって言ったら、あいつ『それは嫌だ』って言われて、それがすごく嬉しかった」と回想しています。そのひと言によって、アフロさんも「そうだよね。だから俺も一緒に止めようかなと思った」と、自然に活動休止を受け入れる心情へと移行しました。

この言葉の裏には、アーティストとしての意地やキャリアではなく、「相方としての覚悟」が存在します。MOROHAは「Gt×MC」という最小構成にこだわってきたユニットであり、そのスタイルを突き詰めることが2人の矜持でした。ギターとマイクだけで成立するステージは、互いの存在なしには完成しません。だからこそ、一方が止まるという選択をしたとき、もう一方がそのまま進み続けるという選択肢は、アフロさんにとって現実的ではなかったのです。

さらにアフロさんは、インタビューでも「MOROHAが一番ヒリヒリするのは二人だけでやっているから」と語っており、2人であることにこだわって活動を続けてきた背景があります。実際、バックバンドをつけたり、他人にMOROHAを演じさせるような構想を冗談交じりに語る場面もありましたが、すぐに「ないね、ないわ」と否定しています。それほどまでに、2人で歩む道がMOROHAの核であり、アフロさんにとって音楽を続ける意味だったのです。

この「共に止まる」という選択は、妥協ではなく信頼の証であり、未来への希望を含んだ休止と言えます。アフロさんの言葉には、音楽以上に人間としての絆の重みが滲んでいました。

歌詞に見える活動休止への伏線?

MOROHAの活動休止発表を受けて、ファンの間で注目されているのが、過去の歌詞にその伏線があったのではないかという点です。結論として、明言はされていないものの、活動休止につながるような心情の変化や疲弊が歌詞に表れていた可能性は高いと考えられます。

その理由として、彼らの楽曲には一貫して「自己と向き合う苦悩」「限界との対峙」「痛みの共有」といったテーマが深く刻まれており、活動を続けることへの葛藤が色濃く描かれていたことが挙げられます。特に注目されているのが「命の不始末」という楽曲です。この曲では、自責や後悔、自らを「下らない人生」「小汚い生涯」と形容するような歌詞が並び、精神的な限界を思わせる内容が展開されています。

また、「六文銭」では三途の川を暗示するようなタイトルに加えて、喪失や別れをテーマとしたリリックが印象的です。アフロさん自身がインタビューで「誰に向けたかは言わない」と語っており、死や終焉という要素が、身近な現実として彼らの表現に反映されていたことがうかがえます。

さらに、アフロさんはインタビューで「エゴサーチで傷ついたりした」「想像力を使わない現代に違和感を感じた」と話しており、創作活動そのものに対する疲労や迷いを覗かせていました。UKさんにいたっては、「引き出しを使い切った」と表現しており、音楽的な限界に直面していたことを率直に打ち明けています。

これらの楽曲や発言を振り返ると、活動休止は突発的な出来事ではなく、時間をかけて積み重なった内面的な圧力の結果であることが見えてきます。MOROHAの楽曲は彼らの人生そのものであり、その中には確かに、休止を選ぶまでの心の旅路が描かれていたのです。

morohaが亡くなった理由と誤解される真相・事件の真偽

- フェス出禁事件の真相とその背景

- フェスの出禁理由と知恵袋で拡散された噂の検証

- フェス事件とネット上の誤解

- ギターのみの構成が与えた表現のプレッシャー

- ネクターなど最新曲に込められたメッセージ

- イライラするという声とその背景

- ラップじゃないと言われる理由とその誤解

- 海外の反応と評価の違い

- ライブでの姿勢と伝説的なパフォーマンス

フェス出禁事件の真相とその背景

MOROHAが「フェス出禁」と話題になった件は、事実関係が曖昧なままネット上で拡散され、大きな波紋を呼びました。結論として、現時点で「正式な出禁処分が下された」という明確な発表は存在しませんが、その背景にはMOROHAというアーティストのスタンスやライブスタイル、業界内での立ち位置が大きく影響していると考えられます。

この「出禁事件」が注目されたのは、MOROHAのライブパフォーマンスにおける激しい感情表現や独特のステージングに理由があります。彼らはアコースティックギターとラップという最小構成でありながら、怒りや焦燥、魂の叫びとも言える強烈なパフォーマンスを展開します。観客への問いかけや煽りもあり、時にステージ上での態度が過激に映る場面もありました。

そのため、一部のフェス運営側と音楽性や演出の方向性で意見が合わず、呼ばれにくくなっているという噂が業界内外に広がったことが、いわゆる「出禁」という表現で拡大解釈されたものと見られます。実際に、MOROHAの公式から「出禁」と明言されたことはなく、あくまでもファンや関係者の間で語られている“半公式”的な情報です。

背景としてもう一つ注目すべきは、彼らの表現スタイルが主流のフェス文化と必ずしも相性が良くないという点です。近年の音楽フェスは、ライト層にも楽しんでもらえるエンタメ性や爽快感が求められています。一方でMOROHAは、内面に切り込む重いテーマや、日常の痛み、苦悩といった“リアル”を真正面からぶつけるスタイルです。そのため、場の空気とのギャップが一定のフェスで問題視された可能性も否定できません。

このように、「出禁事件」と言われる出来事の背後には、彼らの一貫した表現哲学と、フェスという商業的かつ多様な場とのズレが複雑に絡んでいるのです。

フェス出禁理由と知恵袋で拡散された噂の検証

MOROHAが「フェス出禁」となった理由について、Yahoo!知恵袋をはじめとしたネット掲示板やSNSではさまざまな憶測が飛び交っています。結論として、これらの噂の多くは公式な根拠に基づくものではなく、断片的なエピソードや誤解が組み合わさって拡散されたものです。

知恵袋で目立つ書き込みの中には、「MOROHAが出演中に運営に苦言を呈した」「ライブ中に観客に対して怒りをあらわにした」などの逸話が引用されています。しかし、それらはいずれも具体的なフェス名や関係者からの証言がないまま語られているため、信憑性には疑問が残ります。MOROHAは元来、観客に語りかけるスタイルのパフォーマンスを持ち味としており、それが一部の観客に「攻撃的」と捉えられた可能性もあります。

また、MOROHAのMCアフロさんはライブやインタビューの中で、業界や社会に対する本音をストレートに発言することでも知られており、そうした言動が誤解を生んだとも考えられます。彼らの真摯で正直な姿勢は多くの支持を集める一方で、業界の慣習や無難さを求める一部の現場と衝突することがあったとしても不思議ではありません。

知恵袋では「他の出演者とのトラブルがあった」「客層と合わなかった」などの説も散見されますが、いずれも根拠に乏しく、特定の出来事が明確に示されているわけではありません。一方で、フェス運営の視点からすれば、MOROHAのように強烈なメッセージ性とインディペンデントな活動方針を貫くアーティストは、リスクと捉えられることもあるため、あえて声がかからなくなった、という解釈も一定の現実味があります。

つまり「出禁」という言葉の真偽を超えて、MOROHAの表現と業界との間にある溝やズレこそが、今回の騒動の核心に近いと考えられます。

フェス事件とネット上の誤解

MOROHAにまつわる「フェス事件」という言葉は、実際には明確な事件が存在したわけではありません。結論として、これは事実よりもむしろ、ネット上での誤解や一部の誇張された表現が独り歩きした結果といえます。

この「フェス事件」とされる騒動の背景には、MOROHAのステージパフォーマンスに対する誤解がありました。彼らは常に真剣勝負の姿勢でライブに臨み、感情むき出しで言葉をぶつけるスタイルを貫いてきました。その姿勢が観客の心を打つ一方で、時に過激に見える場面が切り取られ、SNSなどで「事件」として語られることになったと見られます。

具体的には、「MOROHAがフェスで不適切な発言をした」「主催者とトラブルになった」「他の出演者と揉めた」など、根拠の曖昧な書き込みが知恵袋やSNSで散見されます。しかし、どの情報も明確な証言や証拠があるわけではなく、主観的な体験談や噂レベルの内容にすぎません。中には、彼らが実際にフェス出演から遠ざかった事実をもとに、「出禁=事件」と結びつけた投稿もあり、誤解がさらに拡大する要因になっています。

MOROHAは常に「本音を音楽で語る」ことを信条としてきました。だからこそ、一般的なエンタメ性を重視するフェスとの相性に課題があったことは否定できません。しかし、それは「事件」と呼ぶべき性質のものではなく、音楽スタイルや価値観の違いによる調整の結果とも言えます。

こうした背景を無視して「事件」と断定することは、彼らの音楽性や表現を正しく評価する妨げになります。フェス出演の有無はアーティストの価値を決める指標ではなく、むしろ彼らが選んだ真摯な表現の道として理解されるべきです。

ギターのみの構成が与えた表現のプレッシャー

MOROHAの音楽スタイルは、ギターとラップのみという極限のミニマル構成で構築されています。結論として、この“ギターのみ”という縛りこそが、彼らの唯一無二の表現を生んだ一方で、UKさんにとっては表現のプレッシャーとして蓄積され、活動休止へと繋がる要因のひとつになりました。

MOROHAは2008年の結成以来、ギターのUKさんとMCアフロさんの2人だけで作品とライブを成立させてきました。ギターはリズム、メロディ、空間演出のすべてを担い、ラップの言葉を支える役割を果たします。この構成は制約が多い分、表現の自由度をどう確保するかが常に求められます。UKさんはインタビューで「アコギが一番嫌いだった」と語りつつも、「アコギで自分を表現することが無敵」とも表現しています。つまり、彼はあえて難しい道を選び、そこに美学を見出してきたのです。

しかし、その表現に限界を感じた瞬間が訪れました。2024年12月のワンマンライブでの活動休止発表に際し、UKさんは「新しい曲を作るうえで引き出しを使い切ってしまった」と話しています。これは、限られた編成の中でこれ以上の表現を追求するのが難しくなったという苦悩の表れと受け取れます。バンド構成のように他の楽器に任せられる余地がない分、すべての音を自分ひとりで背負ってきたUKさんにとって、その重圧は非常に大きなものでした。

また、MOROHAのライブはクリック(メトロノーム)を使わず、感覚だけで呼吸を合わせて演奏するスタイルを取っており、その分、演者にかかる集中力と負担は相当なものになります。このストイックな方法が彼らの魅力である一方で、UKさんにとっては「もう少し広げた構成で音楽を作ってみたい」という潜在的な欲求や疲労感に繋がっていた可能性もあります。

“ギターだけで世界を描く”という挑戦は、彼にとっての誇りであると同時に、大きなプレッシャーでもありました。活動休止という決断の背景には、その二律背反が長年にわたって蓄積されたことがあるのです。

ネクターなど最新曲に込められたメッセージ

MOROHAの最新曲「ネクター」には、彼らの今の心境や、活動休止を決断するまでの内面が濃く投影されています。結論として、「ネクター」はMOROHAの到達点であり、音楽という果実の“最後の一滴”を絞り出すような誠実さが込められた一曲です。

この楽曲のタイトルである「ネクター」は、果実から搾り取った蜜やエキスを意味します。比喩的に捉えれば、自分たちの感情や人生、経験を絞り出してきたMOROHAの音楽そのものを象徴しています。彼らはこれまでも常に、内面を赤裸々にさらけ出すことで作品を作ってきましたが、この曲ではさらに一歩踏み込んで、限界に向かう自分たちの姿を描いています。

アフロさんは以前のインタビューで「創作の女神は素っ気ない」と語り、自分たちが書いた詞を“ラブレターのようなもの”に例えていました。楽曲「ネクター」には、そうした創作との駆け引き、そして消耗のリアルが描かれており、まさに“音楽との別れ”をにじませるような情感が漂っています。

また、「ネクター」が収録されたアルバム全体を通しても、死や別れ、虚無といった重いテーマが随所に見られます。「六文銭」のように明らかに喪失を題材とした曲や、「命の不始末」のように自己否定や悔恨を描いた作品と並べて聴くことで、「ネクター」はその集大成とも言える位置にあることがわかります。

音楽を愛しながらも、それによって自らがすり減っていく苦しさ。創作に没頭するあまり、日常から離れ、孤独と向き合う中で見えてきた“最後の一滴”。MOROHAはその“ネクター”を音楽として形に残し、今は一度立ち止まるという選択をしました。

そのメッセージは、単なる休止前の一曲ではなく、彼らが音楽に捧げてきたすべてを凝縮した作品として、今後も長く語り継がれていくことでしょう。

イライラするという声とその背景

ネット上で「moroha イライラする」と検索されることがありますが、これは彼らの音楽や言葉に対する拒絶反応ではなく、むしろ感情を強く揺さぶられることへの戸惑いや向き合いきれない“しんどさ”の裏返しとも言えます。結論として、MOROHAの音楽は聴き手にとって時に「刺さりすぎて辛い」と感じるほどリアルで、だからこそ一部で「イライラする」と受け取られるのです。

その理由は、MOROHAの楽曲が徹底して“自分”と“現実”に向き合う内容だからです。MCアフロさんの語りはラップでありながら、詩のようであり説教のようでもあり、時に自虐的で他者批判的でもあります。そこには共感だけでなく、聴く側が「耳を塞ぎたくなるような本音」も多く含まれているのです。

たとえば「YES MUSIC, YES LIFE」では、誰もが抱えている痛みや矛盾、自己嫌悪を正面から描き出します。「俯く自分の影だけが映る」「魂に値札をつける闘い」といったフレーズは、美しいメロディに乗せることを目的とせず、リスナーの心をえぐるように突き刺してきます。聴く人によっては、自分の過去や傷に直面させられ、耐えきれない気持ちになるのも無理はありません。

また、アフロさんの声と語り口には“怒り”や“苛立ち”そのものが込められており、それが苦手な人にとっては「聴いていてイライラする」と感じられてしまう要因にもなります。ただし、それはMOROHAが“何も感じさせない音楽”ではないという証拠でもあり、感情の振れ幅が大きいからこそ賛否を生むのです。

「イライラする」と言われる背景には、MOROHAが聴き手の心を無視せず、むしろ深く入り込む表現を貫いているという、音楽的誠実さが隠れているのです。

ラップじゃないと言われる理由とその誤解

「MOROHAはラップじゃない」という意見が一部で存在するのは事実です。しかし結論から言えば、MOROHAの表現は確かに“ラップの枠”には収まりきらないものであり、その独自性がジャンルの誤解を生んでいるのです。

その理由は、MCアフロさんの語りが、一般的なヒップホップにおけるビート重視のフローや押韻構造とは大きく異なるからです。MOROHAの音楽にはドラムもベースもなく、バックはUKさんのアコースティックギター1本のみ。打ち込みのトラックに乗せて韻を踏むという形式とは真逆を行っています。つまり、形式的な“ラップ”の定義からは外れて見えるため、「ラップじゃない」と言われてしまうのです。

しかし実際には、アフロさんの言葉には明確なリズムがあり、物語性、強烈なメッセージ性、そして現代詩のような構造が備わっています。これは単なる朗読やポエトリーリーディングとも異なり、彼なりの「言葉を武器とする音楽=ラップ」として成立しています。彼のリリックには押韻も多く見られますが、それ以上に感情やリアルさを重視しており、音楽のルールに縛られない自由な表現として展開されています。

また、UKさんのギターもラップの“リズムトラック”として機能しており、拍子やコード感でラップの起伏を支える役割を果たしています。形式こそ独自でも、本質的にはヒップホップと同じく“自分の真実を語る”という精神を持っているのです。

「ラップじゃない」と感じるのは、あくまで従来のラップに慣れた聴き手の視点であり、MOROHAの表現はむしろ「ラップという言葉の限界」を越えた、新しい形の音楽詩とも言える存在です。ジャンルの外側で戦い続ける彼らの姿は、既成概念への挑戦として、多くの人に新しい問いを投げかけているのです。

海外の反応と評価の違い

MOROHAは国内では高い評価を受けつつも、海外における反応や捉えられ方はやや異なります。結論として、MOROHAはその「日本語に依存した強い言葉表現」によって、海外ではニッチながらも“現代詩的なアーティスト”として独自の価値を持って受け止められているのです。

MOROHAの音楽の核心は、MCアフロさんの言葉による激しい感情表現にあります。ラップという枠組みで語られがちですが、その内容は非常に文学的かつ社会的なテーマに富み、ギター1本という構成も相まって、海外のヒップホップリスナーからするとかなり異質に映ります。そのため、主流の海外ヒップホップリスナーの中で広く浸透しているわけではありません。

しかし、言葉の壁を越えて評価している海外のファンも存在します。YouTubeなどのコメント欄では、「言葉は分からないけど、魂の叫びが伝わってくる」「これほどまでに裸の感情をステージにぶつけるアーティストは稀だ」といった声が見られます。音楽理論よりもエモーションや即興性を重視するMOROHAのスタイルは、ジャンルの固定観念にとらわれないリスナー層には非常に刺さっているのです。

また、MOROHAのギター担当・UKさんのプレイも、アコースティックギターでここまで多彩なリズムと空間を構築できることに驚嘆する海外ミュージシャンが一定数存在します。特にラテン圏やヨーロッパのポエトリーシーンとの親和性は高く、“音楽+文学”の融合として高く評価されています。

つまり、MOROHAは世界的なポップスターのような存在ではない一方で、「日本語を知らなくても伝わる精神性」と「ジャンルを横断する表現」において、海外の感度の高い層からは確かな注目を集めているのです。

ライブでの姿勢と伝説的なパフォーマンス

MOROHAのライブは、その場に立ち会った観客の心に強烈な爪痕を残すと言われています。結論として、彼らのステージには“パフォーマンス”を超えた「生き様」が詰まっており、それが数々の伝説的ライブを生み出してきた要因です。

MOROHAのライブにおける最大の特徴は、「演じないこと」です。MCアフロさんは、台本もカンペもない状態で、自分の過去や怒り、苦悩、喜びを一気に吐き出すようにマイクを握ります。その姿勢はまさに“今ここにしかない命の放出”であり、観客は言葉を「聴く」のではなく、「受け止める」感覚になります。

彼らのパフォーマンスが伝説と呼ばれるのは、演出や派手な演奏によるものではなく、むしろ“削ぎ落とした真実”にあります。ギター1本と声だけで構成されるステージは、逃げ道が一切ありません。特に小さなライブハウスでのパフォーマンスでは、アフロさんの目線や息遣いまでが伝わる距離で、観客一人ひとりに語りかけるような迫力があります。

あるライブでは、途中で観客が感極まって声を上げたにも関わらず、アフロさんがそのまま言葉を止めずに叫び続けたことが、後に「ライブというより対話だった」と語られたことがあります。また、UKさんのギターはまるでパーカッションのように空間を打ち鳴らし、アフロさんの言葉をすべて拾い上げて支える役割を果たします。そこには一切の無駄がなく、二人だけで満員の観客を圧倒する“最小最強”の実力がにじみ出ています。

MOROHAは、「完璧な音楽」ではなく「生きるための音楽」を鳴らす稀有な存在です。ライブとは何か、音楽とは何かという根源的な問いに真正面から挑むその姿勢が、多くのリスナーに「MOROHAのライブは人生を変える」とまで言わせる理由なのです。

morohaの亡くなった理由に関する噂のまとめ

- 「moroha 亡くなった理由」と検索されるのは活動休止による誤解

- 実際にはMOROHAのメンバーに死亡報道は一切存在しない

- 活動休止の公式発表は2024年12月21日のワンマンライブで行われた

- UKさんが「引き出しを使い切った」と語ったことが休止の直接の理由

- アフロさんは「一緒に止まる」と語り、解散ではなく休止を選択

- 「六文銭」や「命の不始末」など死や終焉を連想させる楽曲が多い

- アフロさんが「誰に向けた曲かは言わない」と発言したことで憶測が拡大

- MOROHAの音楽には生死や限界をテーマにした表現が頻出する

- 楽曲の強いメッセージ性が“亡くなった”という印象を与える要因に

- フェスへの出演機会が減ったことで「出禁」や「事件」との誤解が広がる

- ネット上では知恵袋などで根拠のない噂が多く拡散された

- アフロさんの言葉はラップと詩、演説の境界を越えた独特なスタイル

- UKさんは「ギターのみ」の構成によるプレッシャーを抱えていた

- 「ネクター」は活動休止を予感させるような到達点の作品とされている

- 海外では言葉は通じずとも“魂の叫び”として一定の評価を得ている

- MOROHAのライブは「人生を変える」と語られるほど衝撃的

- 「moroha イライラする」との声も感情を揺さぶられることが背景にある

- 「ラップじゃない」という評価はジャンル超えた独自性ゆえの誤解

- 解散を選ばなかったのは、未来に再始動の可能性を残すため

- 二人の信頼関係と表現の誠実さが活動休止という選択を導いた